アスベスト分析・調査

アスベスト調査・分析が必要な工事について

住宅・ビル・工場など建築物の解体・改修・補修工事ではアスベスト分析が必須

解体現場

外壁工事

工場の床工事

●ビル・住宅の解体工事

●内装・外装の改修工事

●住宅のリフォーム

●工場・住宅の部分改装

なぜアスベスト分析や調査が必要なのか?

理由としては、⼤きく2つ。⼀つはそもそもアスベストによる健康被害を防⽌するため、そしてもう⼀つは法的要求を守るためです。

⼈の健康や⽣活環境を守るため

アスベストは数々の優れた性質を持っており、戦後の⾼度経済成⻑期には建材製品等幅広い⽤途に使⽤されてきました。しかし、1970 年代頃から、アスベストが⼈体の呼吸器系に⼊り込むことで⽯綿肺、肺がん、中⽪腫等を発症する可能性があることがわかりました。

またアスベストによる健康被害は、アスベストを吸ってから⻑い年⽉を経て発症します。

そのため、現在は⼈体への有害性が問題視され、使⽤禁⽌になっています。

⽯綿(アスベスト)に関する法令が施⾏されているため

現在の法令では、建築物の解体(⼯事),改造,補修⼯事(解体等⼯事)を⾏う時は,元請業者⼜は⾃主施⼯者が⽯綿(アスベスト)の使⽤状況を調査すること(事前調査)が義務付けられています。義務化により元請業者や解体⼯事業者の負担が増えますが、これを怠った場合には罰則の適⽤になりますので注意が必要です。

具体的な罰則についてご説明します。⼤気汚染防⽌法に違反した場合、例えば吹付け⽯綿や⽯綿含有耐⽕被覆材の作業において、適切な措置や⽅法を守らなかった場合、罰則が適⽤されます。この罰則には、3 か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が含まれます。

| 『大気汚染防止法』改正 (環境省) 令和3年4月1日~順次施行 |

労働安全衛生法に基づく石綿障害 予防規則』改正(厚生労働省) 令和2年10月~順次施行 |

| 建物解体・改修工事時において、従来の規制に加え、レベル3建材(アスベストを含有する成形板など)も対象とし、建材の種類、除去工法及び工事の規模にかかわらず、原則全ての工事が規制の対象になり、石綿有無の事前調査が義務付けされます。 その他作業計画の策定や、記録の保存、除去時の漏洩管理なども強化の対象となりました。 |

〈事前調査の充実と強化〉 〈事前調査結果等の届出の新設〉 が改正のポイント。 アスベストの有無にかかわらず一定の要件を満たす工事が届出の対象へ。 1. 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事 2. 請負金額が100万円以上である建築物の改修工事 |

※アスベストに関する法改正等の詳細は各省庁のホームページをご参照ください

アスベスト分析・調査の流れ

【書面調査・図面調査】

建築物等を解体、改修する作業を伴う建設工事においては、アスベスト含有建材が使用されているかどうか事前調査を行う必要があります。事前調査ではまず建築図面などの書面や聞き取りからアスベストの使用の有無に関する情報を出来る限り読み取る「書面調査」を実施します。

【現地調査(目視確認)】

アスベストの使用状況を網羅的に把握するため、事前調査では現地の使用状況を目視にて確認することが必要とされています。現地での目視調査を踏まえ、建材のアスベスト含有の有無を判断します。

【試料採取】

分析を行うこととなった建材について、試料採取を行います。試料採取にあたっては保護具を着用し、対象試料を湿潤化してから試料採取を行う必要があります。

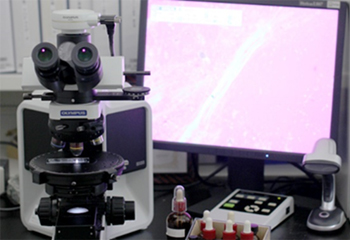

【分析調査】

アスベスト分析の流れとしては、建材中にアスベストが0.1%(重量比)を超えて含有しているか否かを確認するための分析を行います。含有が認められた場合、必要に応じて含有率(%)を確認するための分析を行います。

【報告書提出】

お請け致しました調査内容に応じて報告書を作成し、提出させて頂きます。お急ぎの場合は分析結果が判明次第、速報をお送りさせて頂くことも可能です。

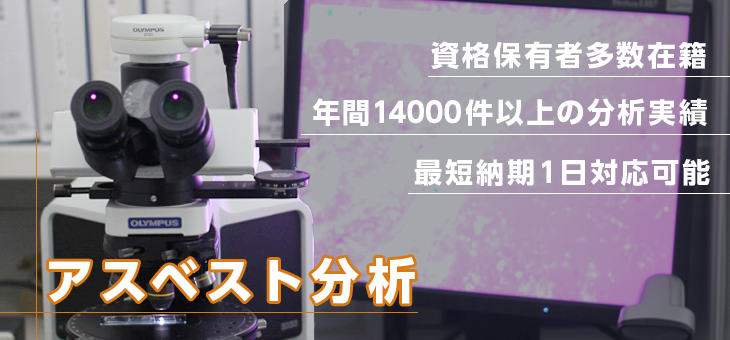

東海テクノのアスベスト分析の強み

東海テクノのアスベスト分析は15 年以上の実績を積み重ね、数多く現場のアスベスト調査・分析を⾏ってきました。

現在では年間として14000 件以上の調査実績があり、「豊富な実績」また「⾼品質な調査」から多くの企業の⽅にサービス提供をさせていただいております。

⾼品質な調査

⻑年に渡り培ってきた経験と技術。数多くの資格保有者が確かな技術で、様々なご依頼にお応えしています。

【事前調査・分析から安全な解体除去・アスベスト廃棄物処理まで⼀貫してお任せください】

・包括的な対応:解体改修⼯事における事前調査や建築物のアスベスト使⽤状況の把握、サンプリングから測定まで⼀貫して⾃社で対応いたします。駅や空港などの⼤規模な公共交通機関でも多くの実績があります。

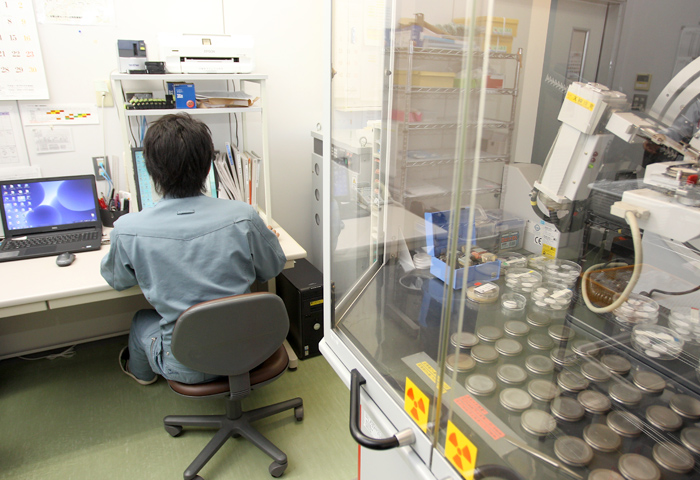

・⾼度な分析機器:偏光顕微鏡7 台とX 線回折装置2 台を保有しており、増加傾向にあるアスベスト分析の依頼にも迅速に対応可能です。

・精密なモニタリング:解体中のアスベスト粉じん濃度測定や集じん・排気装置の漏洩状況のモニタリングもお任せください。

・多様で柔軟な分析対応:珪藻⼟製品のアスベスト分析も⾏っております。偏光顕微鏡法による分析結果は、英⽂での報告書作成にも対応しています。

・デジタル証明書発⾏:電⼦証明書発⾏サービス(e-計量)に対応しており、効率的かつ迅速に証明書を発⾏いたします。

・専⾨資格を持つ優秀なスタッフ:資格保有者が多数在籍しており、特急対応も可能です。

【資格保有者】

建築物⽯綿含有建材調査者: 15 名

⽯綿分析技術評価事業(旧称:⽯綿分析に係るクロスチェック事業)A ランク認定: 5 名

⽯綿分析技術評価事業(⽇本作業環境測定協会)

アスベスト分析法委員会認定JEMCA インストラクター: 1 名 (⽇本環境測定分析協会)

弊社の豊富な経験と⾼品質な対応⼒で、安全かつ確実なアスベスト分析を提供いたします。

どうぞご安⼼してお任せください。

【最新の法規制にも即時対応(JIS A 1481-5 も対応可)】

2021 年8 ⽉にJIS A 1481-5 として「建材製品中のアスベスト含有率測定⽅法-第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析⽅法(第1部の定性分析⽅法を⽤いる場合の⽅法)」が制定されました。

JISの中で1481-1法にて分析した試料をX線回折法で定量する場合、今後の定量は1481-5法を使⽤する流れになっています。この改正に伴い、今年の⽇本作業環境測定協会実施の技能試験にも新たに追加され、当社では3名がAランクを取得しています。

【継続的な技能レベルの確認】

⽇本環境測定分析協会が主催するアスベスト分析技能試験に定期的に参加し、継続的な技能レベルの確認と精度管理を⾏っています。

参照:試験結果・参加事業所

石綿分析技術評価事業(旧称:石綿分析に係るクロスチェック事業)

豊富な実績

様々な箇所の調査実績がございます。下記に記載するのは実績の⼀例です。

| ・建築設計事務所 | ・建設会社 | ・解体業 |

| ・造園業 | ・産廃処理業 | ・不動産業 |

| ・公⽴⾼等学校 | ・公⽴中学校 | ・公⽴⼩学校 |

| ・病院 | ・銀⾏ | ・空港 |

| ・製造⼯場 | ・官庁 | ・個⼈様宅 |

アスベスト分析の種類とその特徴

| JIS A 1481-1(定性・推定定量) JIS A 1481-4(定量) |

JIS A 1481-2(定性) |

JIS A 1481-3(定量) JIS A 1481-5(定量) |

|

| 対象建材 | 全ての建材 天然鉱物も対応可 | 建材全般 ただし天然鉱物及びそれを原料としてできた製品(バーミキュライトを主原料とした吹付け材は除く)は対応不可 | 建材全般 ただし天然鉱物及びそれを原料としてできた製品は対応不可(天然鉱物の場合は基安化発0828001号にて実施) |

| 試験装置 | 実体顕微鏡 偏光顕微鏡 |

X線回折装置 位相差分散顕微鏡 |

X線回折装置 |

| 試料採取数 | 原則1試料 (吹付け材の場合は3箇所から採取) |

3箇所から採取して、混合1試料 ※JIS A 1481-5については、JIS A 1481-1に準拠 |

|

| 試料採取量 | ボード類:1cm3(サイコロ大) 吹付材、保温材:10cm3(ゴルフボール大) |

ボード類:100cm2(名刺2枚分)×3 吹付材、保温材:10cm3(ゴルフボール大)×3 |

|

| 特徴 |

・分析納期が早い・安価(JIS A 1481-1) ・複数素材の組合せの建材は素材毎の層別分析が可能(JIS A 1481-1) ・オンサイト分析も可能(JIS A 1481-1) ・トレモライトとアクチノライトの分別が可能 ・海外で問題となったリヒテライト及びウィンチャイトの判別が可能 ・JIS A 1481-1はISO 22262-1に相当 ・JIS A 1481-4はISO 22262-2 に相当 |

・今までの国内での中心的分析法 ・技術者による技能差が生じにくい分析 ・旧JIS(2008)の定性分析方法に相当。 |

・アスベスト濃度の定量が可能 ・JIS A 1481-3は旧JIS(2008)の定量分析方法に相当 ・JIS A 1481-5は及びISO 22262-3に相当 |

各分析方法の違いについて

JIS A 1481-1とは

・欧米ではアスベスト分析の中心的分析方法である偏光顕微鏡を用いた試験方法

・熟練した技術者が実施した場合は精度良く短期間で建材中のアスベスト有無の判断が可能

・ISO22262-1に相当

JIS A 1481-2とは

・X線回折法と位相差分散顕微鏡法を用いたアスベストの定性分析方法

・天然鉱物及びそれを原料としてできた製品(バーミキュライトを主原料とした吹付け材は除く)には、適用できない

・旧JIS(2008)の定性分析方法に相当

JIS A 1481-3とは

・X線回折装置を用いた基底標準吸収補正法によるアスベストの定量分析方法

・天然鉱物及びそれを原料としてできた製品に適用できない

・旧JIS(2008)の定量分析方法に相当

JIS A 1481-4とは

・偏光顕微鏡を用いたアスベストの定量分析方法

・ISO 22262-2に相当

JIS A 1481-5とは

・X線回折装置を用いた基底標準吸収補正法によるアスベストの定量分析方法

・天然鉱物及びそれを原料としてできた製品に適用できない

・ISO 22262-3の定量分析方法に相当

※アスベスト分析マニュアル(厚生労働省)とは

本マニュアルは、その事前調査においてアスベストの有無を適切に分析するために、分析調査者に詳しい情報とノウハウを伝えることを目的に策定したものであり、JISA1481規格軍を基にして、石綿障害予防規則第3条の事前調査の目的に合致するように、新たな知見等に基づいて追加、修正したもの(アスベスト分析マニュアル【第2版】より抜粋)

よくいただくご質問

JIS A 1481-1 と JIS A 1481-2 の違いを教えてください。

JIS A 1481-1は国際規格ISO 22262-1を基にした分析方法で、2014年に制定されました。実体顕微鏡と偏光顕微鏡及び電子顕微鏡による定性を行い、熟練した技術者が実施した場合は精度良く短期間で建材中のアスベスト有無の判断が可能です。

JIS A 1481-2は旧JIS A1481(2008)の定性分析方法に相当し、X線回折及び位相差・分散顕微鏡による定性分析を行います。日本独自の分析方法で分析者の力量には依存しにくいですが、層別分析や天然鉱物中のアスベスト定性分析には適しません。

弊社では特にご指定のない限り、JIS A 1481-1を採用しています。

どれくらいの期間でできますか?

基本は試料到着から5営業日程度いただいております。(JIS A1481-1)

お急ぎの場合は特急対応費用をいただきますが、翌日速報等ご相談に対応いたします。

どれくらいの費用がかかりますか?

建材で一番ご依頼をいただく方法はJIS A 1481-1(定性・推定定量)となります。

分析費用はお気軽にお問い合わせください。

試料の種類によって、灰化等前処理が必要になる場合は別途費用となる場合があります。

どのように依頼すればよいですか?

当社指定の依頼書にご記入いただき、試料をお送りいただきます。

詳細は営業よりご案内いたします。ぜひお問い合わせください。

対応拠点・試料送付先

(株)東海テクノ 四日市分析センター 業務管理Gr担当者宛

〒510-0023 三重県四日市市午起一丁目2番15号

TEL:(059)340-7767(代)/FAX:(059)333-8055